摘要:城市作為科技創(chuàng)新活動的主陣地,在我國建設(shè)創(chuàng)新型國家進(jìn)程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。本文基于城市科技創(chuàng)新發(fā)展理論框架,開展中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)研究,利用層次分析法評估中國287個地級市的科技創(chuàng)新發(fā)展水平,旨在揭示中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展的總體格局與主要特征。最后,本文提出,我國城市科技創(chuàng)新活動的空間分布印證“胡煥庸線”、城市科技創(chuàng)新發(fā)展呈梯度分布格局、創(chuàng)新產(chǎn)出呈現(xiàn)明顯的“創(chuàng)新馬賽克”特征等十個研究發(fā)現(xiàn)。

關(guān)鍵詞:城市科技創(chuàng)新;指數(shù)評價;層次分析法;地級市

一、引言

城市作為科技創(chuàng)新活動的主陣地,在我國建設(shè)創(chuàng)新型國家進(jìn)程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。按照創(chuàng)新型國家建設(shè)的總體部署,需要發(fā)揮地方主體作用,有效集聚各方科技資源和創(chuàng)新要素,探索適合市情的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展路徑,積極推動開放創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新,加快建設(shè)創(chuàng)新型城市。當(dāng)前,國際、國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)競爭新形勢以及城市化所處的新階段對我國城市的科技創(chuàng)新發(fā)展提出了更高要求。在新的歷史起點(diǎn)上,迫切需要進(jìn)一步聚集各類創(chuàng)新要素資源,大力改善創(chuàng)新硬環(huán)境和軟環(huán)境,強(qiáng)化創(chuàng)新服務(wù)水平,推動以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新發(fā)展,不斷提升城市創(chuàng)新發(fā)展能力,建設(shè)創(chuàng)新型城市,為邁向建設(shè)世界科技強(qiáng)國新征程提供戰(zhàn)略支撐。

鑒于此,本文緊緊圍繞國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、加快推進(jìn)以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新,開展中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)研究,探索并建立了一套評價中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展的指標(biāo)體系,旨在利用綜合指數(shù)對中國287個地級城市的科技創(chuàng)新發(fā)展特點(diǎn)與成效、優(yōu)勢與短板進(jìn)行全景式描繪和解讀,發(fā)現(xiàn)中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展的總體格局與主要特征,進(jìn)而揭示發(fā)展規(guī)律與趨勢。

如何評價科技創(chuàng)新發(fā)展水平一直以來都是國內(nèi)外學(xué)者和機(jī)構(gòu)關(guān)注的熱點(diǎn)問題。目前來看,國內(nèi)外較為權(quán)威且普遍認(rèn)可的科技創(chuàng)新評價體系有四項。1全球創(chuàng)新指數(shù)(Global?Innovation?Index,GII)是基于投入產(chǎn)出理論的創(chuàng)新評價體系,由創(chuàng)新投入和創(chuàng)新產(chǎn)出兩個維度的指標(biāo)構(gòu)成。GII(2016)由世界知識產(chǎn)權(quán)組織、美國康奈爾大學(xué)、英士國際商學(xué)院聯(lián)合發(fā)布,研究了全球128個經(jīng)濟(jì)體,這些經(jīng)濟(jì)體占世界92.8%的人口,GDP占世界的97.9%。[1]2歐盟創(chuàng)新記分牌(Innovation union Scoreboard,IUS)是最早的區(qū)域創(chuàng)新綜合評價體系之一,是歐盟專門推出的國家創(chuàng)新績效的測評工具。IUS通過實施大規(guī)模企業(yè)創(chuàng)新活動調(diào)查并強(qiáng)化基于微觀企業(yè)創(chuàng)新活動調(diào)查數(shù)據(jù)分析城市、區(qū)域和國家的創(chuàng)新能力。[2]3硅谷指數(shù)(Silicon Valley Index)是典型的創(chuàng)新中心評價體系,主要反映了硅谷地區(qū)人力資源、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)、多樣化社區(qū)、生活環(huán)境、地區(qū)治理的發(fā)展?fàn)顩r。[3]4國家創(chuàng)新指數(shù)作為中國創(chuàng)新評價研究的代表,由中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院研究發(fā)布,主要通過指標(biāo)和數(shù)據(jù)來客觀反映中國與世界其他國家科技創(chuàng)新發(fā)展的差距。[4]

分析上述主流創(chuàng)新評價體系可以發(fā)現(xiàn),國內(nèi)外的科技創(chuàng)新評價體系主要基于國家層面或者省級區(qū)域?qū)用娴臋M向比較,或者是基于某一單一地區(qū)內(nèi)部的縱向年度比較,并未涉及更加微觀的層面。而本研究的主要創(chuàng)新點(diǎn)在于,對中國287個地級城市進(jìn)行科技創(chuàng)新發(fā)展水平的橫向比較,可以從更加微觀、細(xì)致的角度來研判中國科技創(chuàng)新的總體格局。

經(jīng)過多學(xué)科、多領(lǐng)域的專家研討,本文提出了城市科技創(chuàng)新發(fā)展理論框架(圖1)。城市創(chuàng)新發(fā)展是城市各類創(chuàng)新主體在特定的支撐條件下運(yùn)用創(chuàng)新資源開展創(chuàng)新活動、形成創(chuàng)新成果并作用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的復(fù)雜過程。具體而言,政府和市場共同為科技創(chuàng)新活動提供環(huán)境和服務(wù)支撐,企業(yè)、科研院所和高等院校等創(chuàng)新主體,通過人力資本和研發(fā)經(jīng)費(fèi)等資源投入,開展知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和生產(chǎn)組織方式創(chuàng)新,形成知識、技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)出,進(jìn)而推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和民生改善,同時通過技術(shù)創(chuàng)新溢出,形成輻射、引領(lǐng)效應(yīng)。

?

?

圖1??城市科技創(chuàng)新發(fā)展理論框架圖

本文主要利用層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)進(jìn)行評估研究。層次分析法是一種定性與定量分析相結(jié)合、系統(tǒng)化、層次化的多因素決策分析方法。通過將研究目標(biāo)的影響因素分為最高層、策略層和最低層,建立層次結(jié)構(gòu)模型,本研究構(gòu)建城市科技創(chuàng)新發(fā)展評價指標(biāo)體系,將中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)按理論框架逐級分層,確定原始指標(biāo),然后將各項反映科技創(chuàng)新發(fā)展基本特征的原始指標(biāo)逐級合成,轉(zhuǎn)化為綜合反映城市科技創(chuàng)新發(fā)展水平的總指數(shù)。具體而言,本文采用閾值法進(jìn)行無量綱處理。研究假定三級指標(biāo)同等重要,因此,本研究采用三級指標(biāo)等權(quán)重方法,加權(quán)綜合后最終得出城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)。

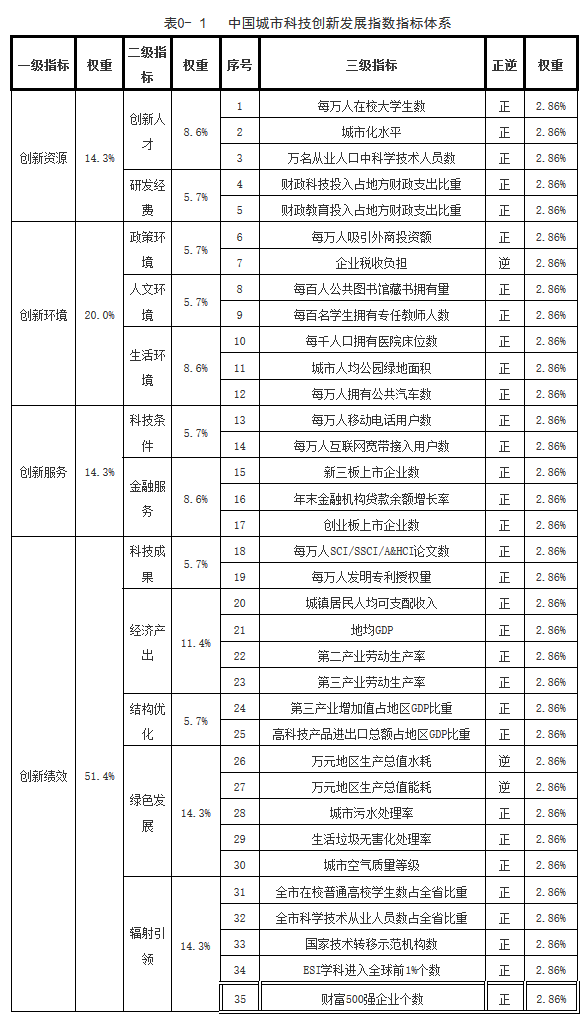

基于國內(nèi)外主要機(jī)構(gòu)創(chuàng)新評價研究報告和主要指標(biāo),本文按照科學(xué)性和兼容并包性原則、系統(tǒng)優(yōu)化和可操作性原則、可比性和一致性原則、政策性和導(dǎo)向性原則,構(gòu)建由三個層次指標(biāo)構(gòu)成的中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)指標(biāo)體系,以綜合反映中國城市之間的創(chuàng)新發(fā)展差異。其中,一級指標(biāo)共4個,主要包括創(chuàng)新資源、創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新服務(wù)、創(chuàng)新績效。二級指標(biāo)共12個,主要包括創(chuàng)新人才、研發(fā)經(jīng)費(fèi)、政策環(huán)境、人文環(huán)境、生活環(huán)境、科技條件、金融服務(wù)、科技成果、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色發(fā)展、輻射引領(lǐng)。三級指標(biāo)共35個,主要包括創(chuàng)新資源三級指標(biāo)5個,創(chuàng)新環(huán)境三級指標(biāo)7個,創(chuàng)新服務(wù)三級指標(biāo)5個,創(chuàng)新績效三級指標(biāo)18個。中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)指標(biāo)體系及各指標(biāo)權(quán)重如表1所示。

?

?

中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展評估樣本的廣泛性和典型性,關(guān)系到評估與研究結(jié)論的準(zhǔn)確性和價值。本報告在考慮城市統(tǒng)計數(shù)據(jù)的可得性、準(zhǔn)確性和標(biāo)準(zhǔn)性的基礎(chǔ)上,參考城市研究與創(chuàng)新研究相關(guān)領(lǐng)域資深專家意見,選取中國大陸287個地級以上城市進(jìn)行量化研究。具體的城市樣本選取標(biāo)準(zhǔn)包括以下三個方面:第一,城市統(tǒng)計數(shù)據(jù)的可得性、準(zhǔn)確性和標(biāo)準(zhǔn)型;第二,城市在所在省份的社會經(jīng)濟(jì)地位和代表性;第三,城市的研究價值。

?

?

圖2??中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)城市樣本分布

依據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)選擇的287個城市,從空間分布上看,涉及除香港、澳門、臺灣和西藏以外的30個省、自治區(qū)和直轄市。其中,87個城市位于東部地區(qū)、80個城市位于中部地區(qū)、86個城市位于西部地區(qū),34個城市位于東北地區(qū)。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平看,根據(jù)世界銀行2014年公布的收入分組標(biāo)準(zhǔn),采用人均GDP(根據(jù)2014年官方匯率)指標(biāo)可將287個城市樣本分為3組,人均GDP屬于中等偏下收入組的城市共57個,屬于中等偏上收入組的城市共178個,屬于高收入組的城市共52個。可以看出,這287個城市基本體現(xiàn)了中國不同區(qū)域和不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的城市狀況,樣本涵蓋了全國一、二、三線城市,具有很強(qiáng)的代表性,287個樣本城市樣本分布見圖2。

對中國地級以上城市的科技創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行量化評估,要求各樣本城市數(shù)據(jù)完整,來源權(quán)威,基本數(shù)據(jù)必須來源于公認(rèn)的國際組織機(jī)構(gòu)和國家官方統(tǒng)計調(diào)查,以保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性,利于以后年度進(jìn)行縱向動態(tài)比較。本報告城市相關(guān)數(shù)據(jù)主要來源于《中國城市統(tǒng)計年鑒》等國家、地區(qū)、城市政府公布的統(tǒng)計年鑒、統(tǒng)計公報等官方出版物。除官方公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)外,也從國際知名研究機(jī)構(gòu)和網(wǎng)站獲取部分?jǐn)?shù)據(jù),如財富中文網(wǎng)、湯森路透(Thomson Reuters)基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(Essential Science Indicatorss,ESI)等。報告力爭采用最新數(shù)據(jù)分析中國地級以上城市當(dāng)前科技創(chuàng)新發(fā)展情況,但受限于數(shù)據(jù)可得性、完整性和指標(biāo)一致性,指數(shù)測算主要基于2014年數(shù)據(jù),個別指標(biāo)(例如ESI前1%學(xué)科數(shù))以及部分熱點(diǎn)問題分析采用2016年數(shù)據(jù)。另外,由于主客觀條件限制,一些具有顯著科技創(chuàng)新發(fā)展示范作用的港澳臺城市不得不放棄,一些重要指標(biāo)也未能納入,希望在未來的研究中能夠加以完善。

根據(jù)測算結(jié)果,繪出2017中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)綜合得分的空間分布,如圖3所示:

科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)綜合排名結(jié)果顯示,排名前10的城市分別是北京、深圳、上海、廣州、東莞、天津、武漢、杭州、南京和蘇州;排名后10位(從278至287)的城市分別是黑河、瀘州、贛州、平?jīng)觥足y、荊州、周口、鶴崗、昭通和隴南。

此外,北京在287個城市和4個直轄市中排名居首;15個副省級市中,深圳排名第一;268個地級市中,東莞排名第一。

圖3 ?中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)空間分布

從創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)地理的角度看,科技創(chuàng)新活動的空間分布印證了國際地理學(xué)界的著名的“胡煥庸線”。“胡煥庸線”是我國著名地理學(xué)家胡煥庸在其1935年發(fā)表的《論中國人口之分布》一文中提出的中國人口密度的突變線,揭示了中國人口的分布規(guī)律,但這條線不僅是中國人口分布差異的重要分界線,也是自然地理條件的分界線、人文地理差異分界線。本報告研究發(fā)現(xiàn),胡煥庸線的兩側(cè)也存在科技創(chuàng)新發(fā)展非常不平衡的特征,從而,胡煥庸線也是我國創(chuàng)新地理差異的分界線。

?

?

圖4 ?創(chuàng)新活動的地理分布

本報告從創(chuàng)新研究的角度印證了人口集聚的重要性,“人”是創(chuàng)新發(fā)展的第一核心要素,城市創(chuàng)新發(fā)展的基本要求是人的集中而非疏散。但應(yīng)注意,推動區(qū)域間、城鄉(xiāng)間協(xié)調(diào)發(fā)展,使人民能夠共享創(chuàng)新發(fā)展的果實也是政府的目標(biāo)所在。未來,除了遵循城市發(fā)展的市場規(guī)律以外,還需要統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)發(fā)展,大力推進(jìn)基本公共服務(wù)的均等化,改善創(chuàng)新環(huán)境和創(chuàng)新服務(wù)質(zhì)量,利用“一帶一路”建設(shè)的重要契機(jī),破解東西地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展不平衡的局面。

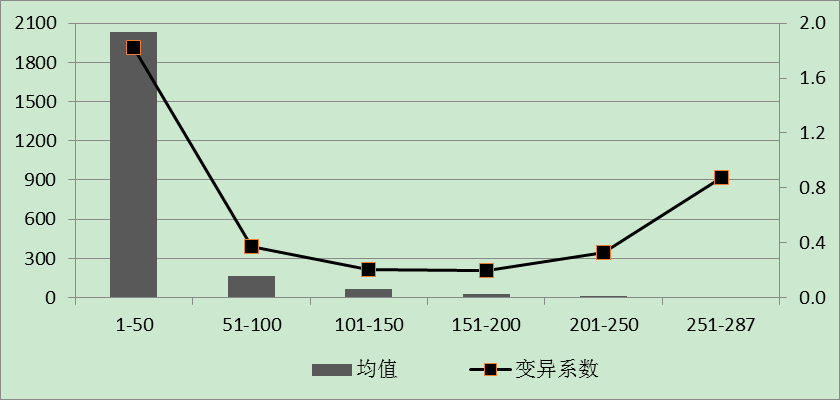

中國地級以上城市之間的科技創(chuàng)新發(fā)展差異懸殊,目前已形成以省會城市和副省級以上城市為龍頭和東中西部城市創(chuàng)新發(fā)展梯度分布的基本格局。從城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)綜合排名情況來看,在區(qū)域之間,東部地區(qū)城市科技創(chuàng)新發(fā)展水平整體優(yōu)于西部、東北部和中部地區(qū)城市,沿海省份城市科技創(chuàng)新發(fā)展水平整體優(yōu)于內(nèi)陸省份城市;在同一地區(qū)、同一省份內(nèi)部也存在很大差異,省會城市、副省級以上城市等區(qū)域中心城市科技創(chuàng)新發(fā)展水平往往大大高于其他地級城市。從發(fā)明專利授權(quán)量看,287個樣本城市的發(fā)明專利授權(quán)量平均值為402件,但標(biāo)準(zhǔn)差達(dá)1708,變異系數(shù)為4.2。將樣本城市按發(fā)明專利授權(quán)量排名進(jìn)行分組后,可以發(fā)現(xiàn),排名前50位的城市平均發(fā)明專利授權(quán)量約為第51至100位城市平均值的12倍,中國地級以上城市的科技創(chuàng)新發(fā)展差異非常懸殊。

圖5 ?地級以上城市發(fā)明專利授權(quán)情況

從創(chuàng)新產(chǎn)出的地理分布看,我國存在顯著的“創(chuàng)新馬賽克”現(xiàn)象。與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中由于“產(chǎn)業(yè)集群”導(dǎo)致的“經(jīng)濟(jì)馬賽克”現(xiàn)象類似,每一塊“經(jīng)濟(jì)馬賽克”的背后是一個“產(chǎn)業(yè)集群”,而每一塊“創(chuàng)新馬賽克”的背后是一個“創(chuàng)新集群”。對比世界范圍內(nèi)的創(chuàng)新型城市可以發(fā)現(xiàn),全球的重大科技創(chuàng)新成果、世界級品牌大多是在這些區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的,比如美國的硅谷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群、圣地亞哥生物技術(shù)創(chuàng)新集群等。我國也是如此,重大科技創(chuàng)新的成果主要出自北京的中關(guān)村科技園區(qū)、深圳的南山科技園區(qū)、張江高科技園區(qū)等創(chuàng)新集群區(qū)域。“創(chuàng)新馬賽克”區(qū)域具有創(chuàng)新要素高度集中、科技成果轉(zhuǎn)化落地快、國際競爭力強(qiáng)等特點(diǎn),隨著創(chuàng)新要素加速向富有個性和特色的創(chuàng)新集群區(qū)域集聚,區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展的循環(huán)累積效應(yīng)凸顯,“創(chuàng)新馬賽克”區(qū)域?qū)?qiáng)者愈強(qiáng),未來還需要引導(dǎo)此類區(qū)域加強(qiáng)對周邊區(qū)域的技術(shù)溢出和輻射帶動作用,推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。同時,值得注意,我國許多創(chuàng)新集群在很大程度上由要素驅(qū)動,過于依賴政府的產(chǎn)業(yè)扶持政策及國外的高技術(shù),未來應(yīng)特別注重提高自主創(chuàng)新能力,練就自己在全國乃至全球創(chuàng)新競爭中的“殺手锏”。

?

?

圖6 ?創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的馬賽克現(xiàn)象

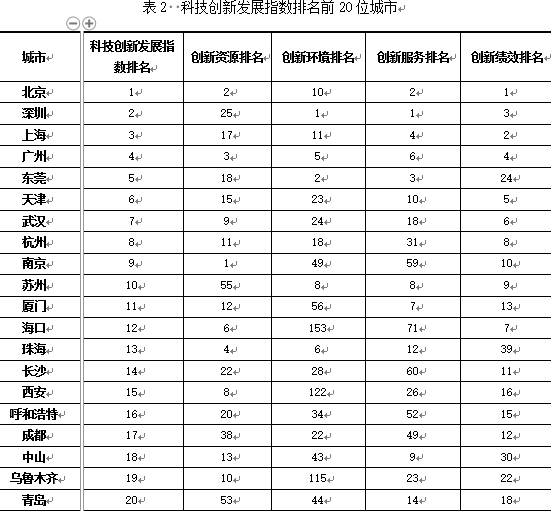

從單個城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)結(jié)構(gòu)看,廣州發(fā)展相對最為均衡,其他綜合排名靠前的城市均存在一定短板。城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)排名前20的城市僅有廣州1個城市在創(chuàng)新資源、創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新服務(wù)和創(chuàng)新績效四個分指數(shù)的排名分別為3、5、6、4,各方面發(fā)展均衡。其余19個城市均存在某一短板,例如,北京的創(chuàng)新環(huán)境排第10位,而其他三個分指數(shù)排名前2位。深圳的創(chuàng)新資源排第25位,其他三項分指數(shù)均排名前3位。長沙的創(chuàng)新服務(wù)排名第60位,西安的創(chuàng)新環(huán)境排名第122,但兩市其余各項均排在全國前30位。

?

?

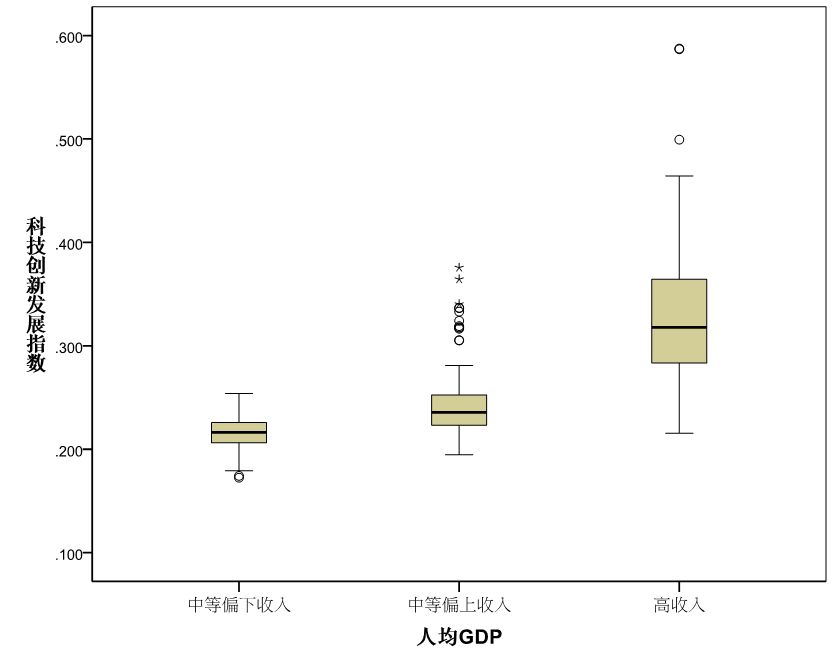

中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.82。而當(dāng)對二者進(jìn)行回歸分析時,可決系數(shù)達(dá)0.67,表明城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平可在相當(dāng)程度上解釋城市科技創(chuàng)新發(fā)展?fàn)顩r。我們以城市人均GDP衡量城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,根據(jù)世界銀行2014年公布的收入分組標(biāo)準(zhǔn)將城市進(jìn)行分組,即人均GDP低于1045美元的城市劃為低收入組,人均GDP為1045~4125美元的城市劃為中等偏下收入組,人均GDP為4126~12735美元的城市劃為中等偏上收入組,人均GDP為12736美元水平的城市列為高收入組。統(tǒng)計結(jié)果顯示,樣本城市中無低收入組城市,城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)前10名的城市全部位于高收入組,人均GDP均超過12736美元,在區(qū)域城市體系中,經(jīng)濟(jì)增長保持強(qiáng)勁態(tài)勢,現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅實,生產(chǎn)要素配置高效,新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,總體處于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展價值鏈的高端環(huán)節(jié),對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展具有很強(qiáng)的輻射帶動作用。

通過箱線圖刻畫處于不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段城市的科技創(chuàng)新發(fā)展?fàn)顩r,圖7顯示,中等偏下收入組城市的科技創(chuàng)新發(fā)展水平基本上均低于全國平均水平,中等偏上收入組城市的科技創(chuàng)新發(fā)展多數(shù)處于全國平均水平,高收入組城市的科技創(chuàng)新發(fā)展絕大多數(shù)高于全國平均水平。可以看出,同相關(guān)性分析結(jié)果一致,城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高,其科技創(chuàng)新發(fā)展水平越高。

?

?

圖7 ?城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)

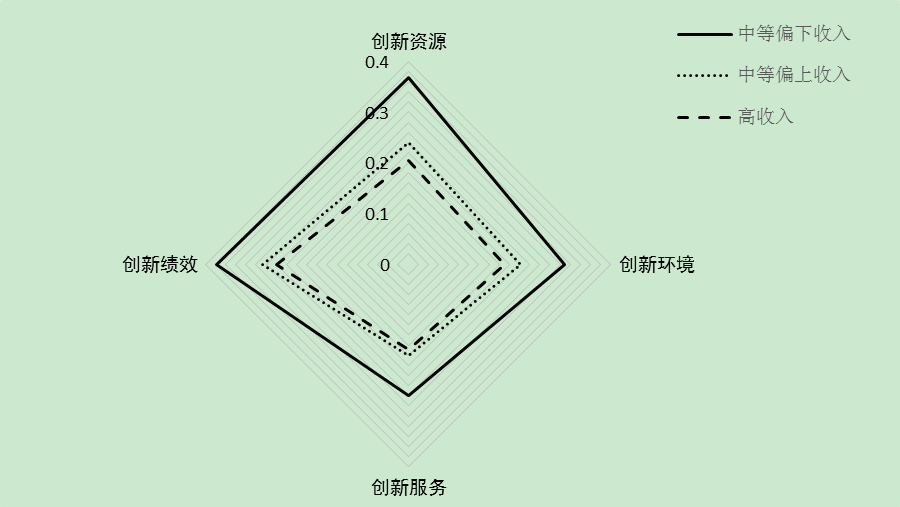

圖8顯示,高收入組城市的創(chuàng)新資源、創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新服務(wù)和創(chuàng)新績效的發(fā)展相對較為均衡,四項一級指標(biāo)均明顯高于中等收入水平城市。經(jīng)濟(jì)發(fā)展為科技創(chuàng)新體系提供物質(zhì)保障,進(jìn)而在相當(dāng)程度上影響城市的科技創(chuàng)新發(fā)展整體水平,但一個城市為科技創(chuàng)新發(fā)展的環(huán)境和服務(wù)如何,除了受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約以外,還與城市政府的創(chuàng)新意識和主觀能動性密切相關(guān)。城市改善創(chuàng)新服務(wù)和創(chuàng)新環(huán)境是中等收入水平城市未來吸引創(chuàng)新要素、提升創(chuàng)新績效、進(jìn)而提高科技創(chuàng)新發(fā)展整體水平的重要突破點(diǎn)和著力點(diǎn)。

?

?

圖8 ?不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平城市一級指標(biāo)對比

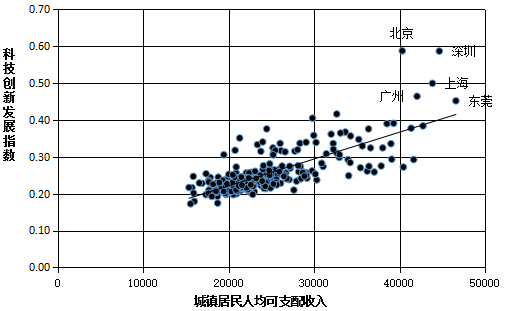

研究發(fā)現(xiàn),居民可支配收入對城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)有顯著的正向影響。盡管統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入近年來不斷增加,但人均消費(fèi)支出也大幅增長。現(xiàn)有財富分配體系中,政府、企業(yè)收入占國民收入的比重不斷上升,一次收入分配中居民收入比重長期偏低,在科研成果轉(zhuǎn)化收入及科研經(jīng)費(fèi)分配中,最終歸于資本方的比重過高。城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)表明,一個城市的居民可支配收入水平越高,創(chuàng)新人才收入越高,越能吸引聚集人力資本這一科技創(chuàng)新的核心要素,城市科技創(chuàng)新發(fā)展水平越高。為此,應(yīng)當(dāng)建立鼓勵科技創(chuàng)新人員的收入分配制度,提升科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的人力資本投入比重,大幅提高創(chuàng)新人才收入水平。

?

?

圖9 ?城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)

研究發(fā)現(xiàn),科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)排名較高的城市均具有相對較高的服務(wù)業(yè)發(fā)展水平,部分城市服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重超過60%,已進(jìn)入服務(wù)經(jīng)濟(jì)時代,且服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主。以綜合排名第1的北京市為例,2014年的服務(wù)業(yè)比重已達(dá)77.9%,2015年以來則超過80%,信息服務(wù)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大支撐,服務(wù)業(yè)發(fā)展水平同東京、紐約、倫敦等世界科技創(chuàng)新中心城市的差距越來越小。以服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重將樣本城市進(jìn)行分組,具體劃分標(biāo)準(zhǔn)及各階段城市數(shù)量見表3。

表3 ?城市服務(wù)業(yè)發(fā)展階段統(tǒng)計

|

服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重 |

30%以下 |

30%-40% |

40%-50% |

50%-60% |

60%以上 |

|

城市數(shù)量 |

43 |

139 |

80 |

17 |

8 |

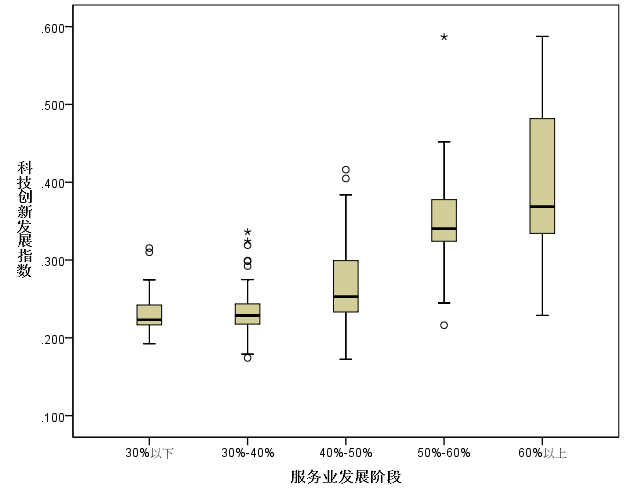

相關(guān)分析表明,城市服務(wù)業(yè)發(fā)展階段與城市創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.65,圖10顯示,服務(wù)業(yè)水平較高的城市間科技創(chuàng)新發(fā)展水平具有較大差異,進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),服務(wù)業(yè)占比高的城市中,結(jié)構(gòu)和層次存在差異,一部分城市傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)占GDP份額較高。總體來看,服務(wù)業(yè)發(fā)展水平高的城市創(chuàng)新發(fā)展平均水平要高于服務(wù)業(yè)發(fā)展水平低的城市,而且城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)排名靠前的城市服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主。

?

?

圖10??服務(wù)業(yè)發(fā)展階段與城市科技創(chuàng)新發(fā)展

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)具有高知識含量、高附加值的特點(diǎn),既是現(xiàn)代科技應(yīng)用的重要行業(yè)部門,又深度介入到研發(fā)、中間試驗、產(chǎn)業(yè)化等多個環(huán)節(jié),成為科技創(chuàng)新的主要推動者。因此,城市創(chuàng)新發(fā)展應(yīng)高度重視服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與科技創(chuàng)新發(fā)展相融合,大力發(fā)展科技服務(wù)業(yè),以實現(xiàn)科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級、推動城市經(jīng)濟(jì)向中高端水平邁進(jìn)。

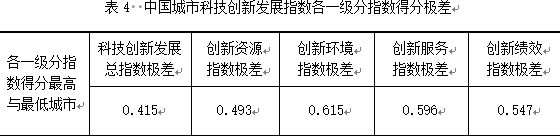

研究表明,城市間的科技創(chuàng)新發(fā)展水平存在顯著差異,科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)排名靠后的城市往往在各項指標(biāo)上均落后于科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)領(lǐng)先城市。從各城市一級分指數(shù)得分的極差來看(表4),創(chuàng)新服務(wù)指數(shù)的極差在四項一級分指數(shù)中位居第二,達(dá)0.596,成為影響城市科技創(chuàng)新發(fā)展的重要原因。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),由高速增長轉(zhuǎn)入中高速增長的背景下,對于科技創(chuàng)新發(fā)展相對落后的城市而言,要盡可能快地實現(xiàn)發(fā)展方式由以往主要依靠要素驅(qū)動轉(zhuǎn)入更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動,不僅需要加大財政科技投入、加強(qiáng)科技創(chuàng)新硬環(huán)境建設(shè),也要在改善創(chuàng)新服務(wù)、提高城市軟實力上下功夫。創(chuàng)新驅(qū)動要求政府在科技創(chuàng)新管理職能由研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,改變過去重管理研發(fā)部門、輕服務(wù)創(chuàng)新主體的治理方式,力圖營造良好的創(chuàng)新環(huán)境,發(fā)揮企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位。現(xiàn)階段,城市政府需通過明確自身的功能定位,推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè),采取引導(dǎo)社會資本參與建設(shè)社會化科技創(chuàng)新服務(wù)平臺、完善專業(yè)化技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)體系等措施,在研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化的創(chuàng)新全鏈條中強(qiáng)化創(chuàng)新公共服務(wù)。

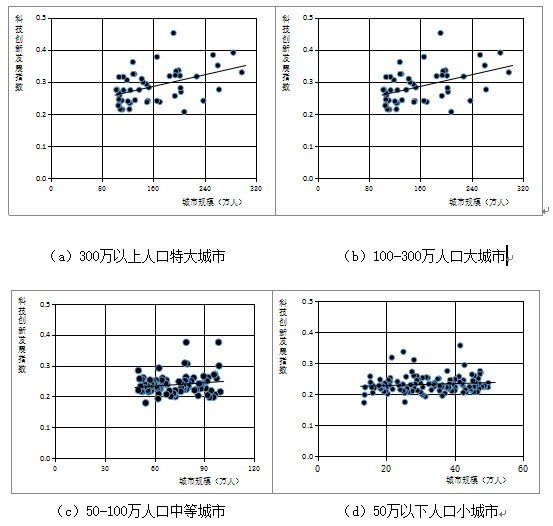

創(chuàng)新人才是城市最重要的科技創(chuàng)新資源,創(chuàng)新要素空間集聚的外部經(jīng)濟(jì)性依賴于創(chuàng)新人才的質(zhì)量。因此,對于人口規(guī)模很大的城市而言,創(chuàng)新人才的專業(yè)化和多樣化在量和質(zhì)上均能得到充分保證,城市管理者更多關(guān)注怎么用好人才;對于人口規(guī)模中等的城市來說,管理者吸引人才、培養(yǎng)人才的能力成為影響其研發(fā)活動和科技成果轉(zhuǎn)化的重要因素;而對于人口規(guī)模特別小的城市而言,其顯著的“關(guān)系社會”特征導(dǎo)致創(chuàng)新軟環(huán)境難以改善,如何吸引、留住人才成為提升科技創(chuàng)新能力面臨的重大瓶頸。實踐中看,城市規(guī)模的擴(kuò)大會帶來更多科技創(chuàng)新從業(yè)人員、更高的科研投入從而具有更佳的創(chuàng)新表現(xiàn),城市經(jīng)濟(jì)學(xué)理論也認(rèn)為城市大規(guī)模聚集人口可以發(fā)揮集聚經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和人力資本外部性優(yōu)勢從而促進(jìn)科技創(chuàng)新,因此,我們推斷城市規(guī)模越大,城市的科技創(chuàng)新能力越強(qiáng)。為加以驗證,本報告根據(jù)《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》中城區(qū)人口數(shù)量衡量城市規(guī)模,將287個樣本城市劃分為四組,考察在不同城市等級的人口規(guī)模下的城市科技創(chuàng)新發(fā)展?fàn)顩r。

2014年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于調(diào)整城市規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》中按城區(qū)常住人口數(shù)量將城市劃分為五類七檔。其中,城區(qū)常住人口50萬以下為小城市,50至100萬為中等城市,100至300萬為Ⅱ型大城市,300至500萬為Ⅰ型大城市,500至1000萬為特大城市,1000萬以上為超大城市。考慮到300萬以上人口城市樣本量較少,本報告根據(jù)樣本城市數(shù)據(jù)情況將300萬以上人口城市劃為特大城市組,城市規(guī)模四組情況如圖11所示。樣本城市中,300萬以上人口的特大城市共19個、100-300萬人口的大城市共50個、50-100萬人口的中等城市94個、50萬以下人口的小城市124個。

?

?

圖11 ?城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)與城市規(guī)模關(guān)系

據(jù)圖11可知,對于不同城市等級的城市,城市規(guī)模與科技創(chuàng)新發(fā)展之間都存在正向相關(guān)關(guān)系,且城市人口規(guī)模對于科技創(chuàng)新發(fā)展的作用隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大而逐步顯現(xiàn)。具體地,從城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)與城市規(guī)模的散點(diǎn)圖中擬合的趨勢線可以發(fā)現(xiàn),對于黑河、隴南等小城市,城市規(guī)模對科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)的邊際影響約為0.0003;對于信陽、舟山等中等城市,城市規(guī)模對科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)的邊際影響約為0.0004;對于揚(yáng)州、蕪湖等100-300萬城區(qū)人口的大城市,城市規(guī)模對科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)的邊際影響約為0.0005;當(dāng)城市規(guī)模發(fā)展為特大城市,即城區(qū)人口達(dá)300萬以上后城市規(guī)模對科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)的邊際影響下降為0.0001。

城市規(guī)模無論在我國理論界還是實踐中一直都是熱點(diǎn)問題。然而,中國應(yīng)該走一條什么樣的城市化道路,應(yīng)優(yōu)先發(fā)展大城市還是中小城市未能形成共識,部分城市在努力擴(kuò)大規(guī)模,而部分城市正試圖疏解人口。本研究發(fā)現(xiàn)城市規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)生的正外部性能夠顯著促進(jìn)城市的科技創(chuàng)新發(fā)展,從促進(jìn)科技創(chuàng)新的角度出發(fā),中國現(xiàn)有地級城市規(guī)模仍然普遍偏小,重點(diǎn)發(fā)展城區(qū)人口100萬以上的大城市及特大城市有利于提升整個國家的科技創(chuàng)新發(fā)展水平。

城市緊湊度是一個城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與要素集聚狀況的集中反映。國內(nèi)外大量研究表明,緊湊城市形態(tài)有助于提高城市的可持續(xù)發(fā)展能力,同時,經(jīng)濟(jì)集聚伴隨的創(chuàng)新要素集聚是創(chuàng)新發(fā)達(dá)區(qū)域的主要優(yōu)勢所在。就中國國情而言,人口眾多而可利用土地面積少,隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,土地資源越來越緊張,城市郊區(qū)化發(fā)展模式不可持續(xù),繼續(xù)任由攤大餅式的城市化發(fā)展既會導(dǎo)致嚴(yán)重的資源環(huán)境問題,也不利于享用創(chuàng)新要素空間集聚的外部經(jīng)濟(jì)。

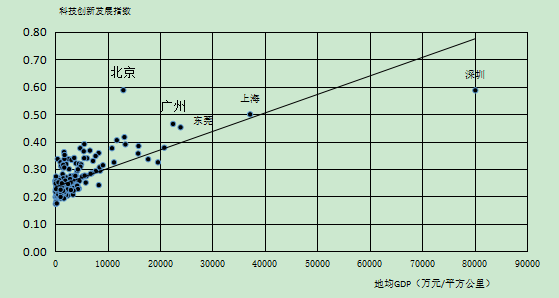

城市緊湊度從經(jīng)濟(jì)緊湊度和人口緊湊度兩方面來考察。城市經(jīng)濟(jì)緊湊度以地均GDP表示,地均GDP既可體現(xiàn)一個城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度,又能反映城市的土地使用效率和緊湊程度。研究發(fā)現(xiàn),科技創(chuàng)新發(fā)展水平高的城市緊湊度也相對較高,城市科技創(chuàng)新發(fā)展與城市緊湊度呈明顯的正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.73(圖12)。樣本城市數(shù)據(jù)同時顯示,地均GDP排名前10位的城市分別為深圳、上海、東莞、廣州、廈門、佛山、無錫、蘇州、中山、南京,其中廣東省有5個城市,體現(xiàn)出提高城市緊湊度對提升科技創(chuàng)新發(fā)展實力、建設(shè)區(qū)域乃至國家創(chuàng)新中心的重要作用。

圖12 ?城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)與地均GDP關(guān)系分布圖

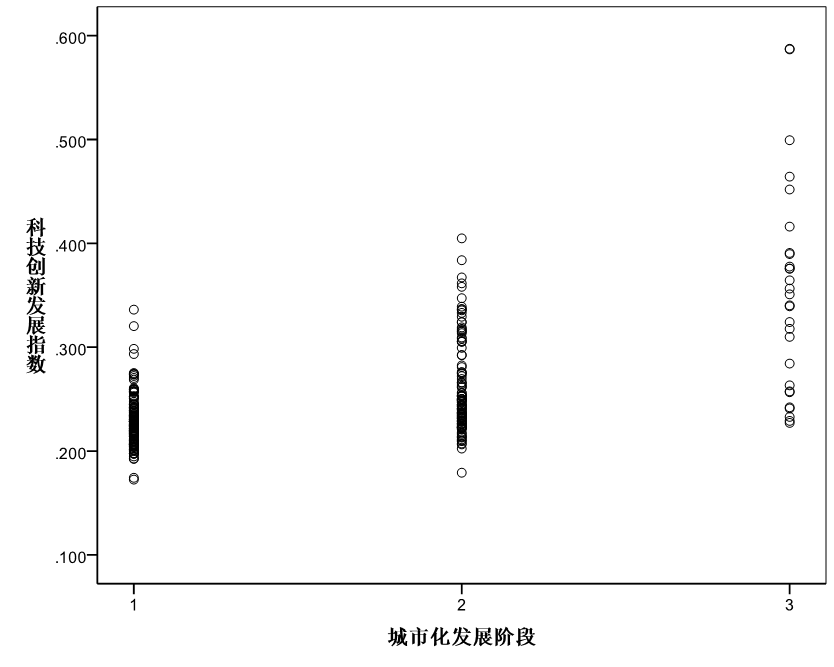

城市人口緊湊度以市轄區(qū)人口占全市人口比重衡量,并按這一指標(biāo)將所有樣本城市劃分為30%以下、30%-70%和70%以上3組,分別對應(yīng)城市化發(fā)展的初級、中級和高級階段,反映不同城市化發(fā)展階段和不同人口緊湊度下的城市科技創(chuàng)新發(fā)展水平。

研究顯示,城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)與城市人口緊湊度之間呈現(xiàn)明顯正相關(guān)關(guān)系,二者的相關(guān)系數(shù)為0.63。圖13對不同人口緊湊度對應(yīng)的城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)進(jìn)行比較,結(jié)果顯示處于人口緊湊度最低組的城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)水平最低,處于城市化發(fā)展高級階段、人口緊湊度最高組的城市的科技創(chuàng)新發(fā)展水平總體高于其他兩組城市,但其分布較為離散。可以看到,科技創(chuàng)新發(fā)展水平較高的城市具有相對較高的人口緊湊度。本報告研究顯示,地級以上城市的城市化進(jìn)程中,在擴(kuò)大城市規(guī)模的同時,亦應(yīng)注重提升城市經(jīng)濟(jì)緊湊度和人口緊湊度,建設(shè)緊湊型城市。

?

?

圖13??不同城市化發(fā)展階段與人口緊湊度下的城市科技創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)

編輯:王楠

注:本文榮獲“為新時代貢獻(xiàn)思想力量”為主題的有獎?wù)魑某晒耙坏泉劇辈⑷脒x光明日報《思想理論成果數(shù)據(jù)庫》。本文來源于首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院課題組成果《中國城市科技創(chuàng)新發(fā)展報告2017》,該書于2017年9月由科學(xué)出版社出版,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系cistds@www.luxkon-ltd.com.cn并標(biāo)明出處。